F급 내화충전구조 적용 가능성 검증 실험

글 서희원 화재보험협회 화재환경연구센터 책임연구원, 공학박사

1. 머리말

내화충전구조는 방화구획을 형성하는 벽 및 바닥에 형성되는 개구부를 다양한 재질 및 형태의 재료로 충전한 것으로서 방화구획의 내화성능이 유지되는 기능을 한다. 내화충전구조는 개구부(지지구조 포함) 및 개구부를 관통하는 관통재(파이프, 케이블, 덕트 등)에 따라 다양한 공법이 적용되어 현장에 시공된다.

우리나라의 경우, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호에서 내화충전구조 적용과 관련한 내용이 기술되어 있으며, <표 1>과 같이 적용 내용이 변경되어 왔다. 한편, 내화충전구조의 성능 인정 및 현장 적용과 관련해서는 국토교통부 고시 ‘내화구조의 인정 및 관리기준’ 및 하위 지침인 ‘내화충전구조 세부운영지침’을 통해 현장에 적용할 각 구조에 대한 성능 인정을 수행하고, 현장 적용을 위한 기준을 규정하고 있다.

| 제·개정일 | 적용내용 |

|---|---|

| 1999.05.07.(제정) | 급수관·배전관 기타의 관이 방화구획으로 되어 있는 부분을 관통하는 경우에는 그 관과 방화구획과의 틈을 시멘트모르타르 기타 불연재료로 메울 것 |

| 2006.06.29.(개정) |

급수관·배전관 그 밖의 관이 방화구획으로 되어 있는 부분을 관통하는 경우 그로 인하여 방화구획에 틈이 생긴 때에는 그 틈을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로 메울 것 가. 「산업표준화법」에 따른 한국산업규격에서 내화충전성능을 인정한 구조로 된 것 나. 한국건설기술연구원장이 건설교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 내화충전성능을 인정한 구조로 된 것 |

| 2008.03.14.(개정) |

<상동> 나. 한국건설기술연구원장이 국토해양부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 내화충전성능을 인정한 구조로 된 것 |

| 2012.01.06.(개정) |

외벽과 바닥 사이에 틈이 생긴 때나 급수관·배전관 그 밖의 관이 방화구획으로 되어 있는 부분을 관통하는 경우 그로 인하여 방화구획에 틈이 생긴 때에는 그 틈을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로 메울 것 <상동> |

| 2013.03.23.(개정) |

<상동> 나. 한국건설기술연구원장이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 내화충전성능을 인정한 구조로 된 것 |

그러나, 선진 외국보다 내화충전구조의 적용과 관련하여 화재 위험성을 고려한 내화충전구조의 합리적인 현장 적용을 위한 실증적·체계적인 연구가 미흡한 실정으로 합리적인 제도 개선을 위한 연구가 필요하다. 이에 본 연구에서는 화재 위험성을 고려한 F급(차요 성능만 확보) 내화충전구조 적용 가능성에 대한 검증 실험을 진행하였다.

2. 내화충전구조 개요

가. 내화충전구조의 적용 범위

[그림 1]과 같이 설비관통부에는 파이프, 덕트, 케이블, 케이블 트레이 등의 관통 재가 벽체 및 바닥을 관통하며, 벽체와 벽체 사이, 바닥과 바닥 사이 및 바닥과 벽체 사이의 개구부는 선형조인트로 구분하고, 바닥과 외벽 사이의 개구부 및 벽체와 외벽 사이의 개구부는 커튼월 선형조인트로 구분한다. 내화충전구조가 설치되는 지지구조는 콘크리트 바닥, 콘크리트블록 벽체, 건식 벽체(석고보드 간막이벽) 등으로 다양하다.

나. 내화충전구조의 요구 성능

<표 2>는 국내·외 관련 제도에서 설비관통부분에 요구하는 내화충전구조의 성능을 비교하여 나타낸 것이다. 일본의 경우 최대 60분의 차염성능(F급)을 인정받아 내화충전구조가 적용되도록 하고 있으며, 미국의 경우 수직부재를 관통하는 설비관통부 및 수평 부재를 관통하면서 관통재가 벽에 둘러싸여 있고 가연물과 직접적인 접촉이 없는 설비관통부 등에는 F급 내화충전구조를 적용토록 하고 있으며, 호주도 100㎜ 안에 가연재료가 없거나 출입구 근처에 관통재가 설치되지 않은 경우 F급 내화충전구조를 적용토록 하고 있다.

| 구분 | 한국 | 일본 | 미국 | 영국 | 호주 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 적용 부위 |

요구 성능 |

|||||

| 슬래브 및 천장 |

차염 성능 |

적용부위 및 관통재의 크기에 관계없이 동일하게 적용 |

관통재 외경, 두께에 따라 30분, 60분, 120분으로 차등 적용 |

관통부위의 구조체와 동일한 차염성능 요구 |

관통부위의 구조체와 동일한 차염·차열성능 요구 |

건축물의 종류, 등급 및 하중조건에 따라 차염·차열 성능을 동일하게 90분∼120분 차등 요구 [차열성능 제외: 100 ㎜ 안에 가연재료가 없는 경우, 출입구 근처에 설치되지 않는 경우] |

| 차열 성능 |

요구하지 않음 [관통부 양측 인접부 불연재료로 1m 감싸도록 조치] |

관통부위의 구조체와 동일한 차열성능 요구 [예외(F급 완화) 조항 충족시 요구하지 않음] |

||||

| 벽 | 차염 성능 |

관통재 외경, 두께에 따라 30분, 60분, 120분으로 차등 적용 |

관통부위의 구조체와 동일한 차염성능 요구 |

관통부위의 구조체와 동일한 차염성능 요구 |

건축물의 종류, 등급 및 하중조건에 따라 차염 성능을 동일하게 90분∼120분 차등 요구 |

|

| 차열 성능 |

요구하지 않음 [관통부 양측 인접부 불연재료로 1m 감싸도록 조치] |

요구하지 않음 | 요구하지 않음 | 요구하지 않음 | ||

그러나, 국내의 경우 선형조인트 너비가 30㎜ 이하인 일반 선형조인트 내화충전구조의 경우에만 F급 내화충전구조의 적용이 가능하고, 나머지는 차열성능까지 만족해야 하는 T급 내화충전구조를 적용토록 함으로써 내화충전구조의 현장 적용과 관련하여 경제적인 손실 및 비현실적인 공법 적용 등의 심각한 문제를 안고 있다. 차열성능의 만족을 위해서 별도의 내화대책이 필요한데 건축물의 종류, 중요도, 관통재의 종류 및 크기와 상관없이 일률적으로 차열성능을 확보토록 하는 것은 지나친 규제에 해당된다.

3. 검증실험

가. 개요

F급 내화충전구조의 적용 가능성 검증을 위해 내화충전구조에서 가장 취약한 비차열 덕트 내화충전구조에 대하여 바닥 및 벽체 실험체를 제작하고, 내화성능(차염성, 차열성) 및 복사열에 의한 복사온도를 평가하여 F급 적용 가능성 유무를 분석하였다.

나. 바닥 비차열 덕트 내화충전구조

(1) 실험체

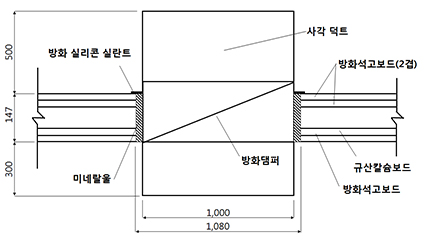

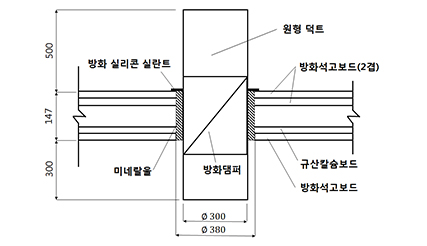

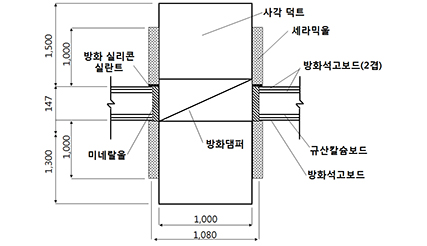

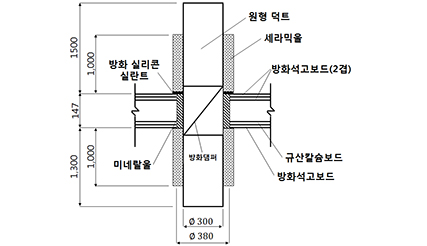

실험에 사용된 실험체의 구성 및 내화충전구조 개요는 [그림 2]와 같다. 스터드 구조의 바닥 지지구조는 위로부터 방화 석고보드(두께 19㎜) 2겹, 중공부(두께 75㎜), 규산칼슘보드(두께 15㎜), 방화석고보드(두께 19㎜)로 구성되어 있다. 그리고, 실험체는 덕트의 종류 및 차열재의 적용 여부에 따라 4가지 내화충전구조로 구성하였으며, 차열재 미적용 덕트(사각, 원형) 관통부 내화충전구조를 포함한 실험체와 차열재 적용 덕트(사각, 원형) 관통부 내화충전구조를 포함한 실험체 등 총 2개 실험체를 제작하였다. 한편, 차열재 적용 덕트 관통부 내화충전구조에는 [그림 2]의 (c), (d)와 같이 지지구조의 상하부 표면을 기준으로 1,000㎜ 높이의 차열재(세라믹울, 밀도 100㎏/㎥, 두께 50㎜)를 시공하여 F급 적용 및 복사열에 의한 화재확산 가능성 유무를 평가하고자 했다.

(2) 비가열면 열전대 설치

비가열 면의 열전대 위치는 덕트 관통부 내화충전구조의 내화성능(차열성) 평가 및 덕트 관통부 내화충전구조의 F급 적용 가능성 평가를 위해 2종류로 구분하여 설치했다. 내화충전구조의 세부운영지침에 따라 비가열 면 열전대가 설치되었으며, F급 적용 가능성 평가를 위한 복사온도 측정을 위한 열전대는 덕트로부터의 수평 이격거리 250㎜, 500㎜에서 바닥 면 및 차열재 단부로부터 250㎜ 높이에 설치되었다.

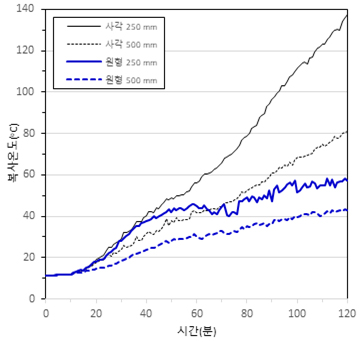

(3) 실험결과

(가) 내화성능

바닥 덕트 관통부 내화충전구조의 실험 결과는 <표 3>과 같다. 표에서와같이 차열재 적용 덕트 관통부 내화충전구조에서만 화염이 발생하지 않아 F급 내화성능을 확보한 것으로 나타났으며, 모든 내화충전구조의 비가열 면 상승온도가 차열성은 기준을 초과하여 T급 내화성능은 확보하지 못하는 것으로 나타났다. [그림 3]은 덕트 관통부 내화충전구조의 실험 후 모습을 나타내고 있다.

| 구분 | 차열재 미적용 구조 | 차열재 적용 구조 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 사각 덕트 | 원형 덕트 | 사각 덕트 | 원형 덕트 | ||

| 차염성 | 면패드 적용 | - | - | - | - |

| 비가열면의 화염발생 |

화염 발생 (30분) |

화염 발생 (30분) |

화염 발생 없음 | 화염 발생 없음 | |

| 차염성 | 비가열면 상승온도 (180 ℃ 이하) |

184 ℃ (21분) [최고 : 643 ℃ (120분)] |

184 ℃ (25분) [최고 : 530 ℃ (120분)] |

181 ℃ (37분) [최고 : 421 ℃ (120분)] |

184 ℃ (65분) [최고 : 268 ℃ (116분)] |

| 내화성능 | F급 : 29분 T급 : 20분 |

F급 : 29분 T급 : 24분 |

F급 : 120분 T급 : 36분 |

F급 : 120분 T급 : 64분 |

|

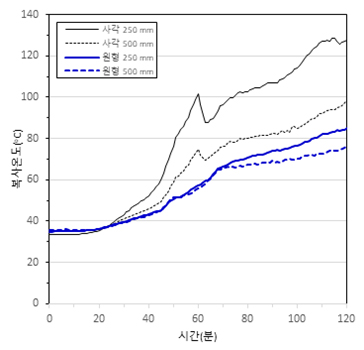

(나) 복사열에 의한 복사온도

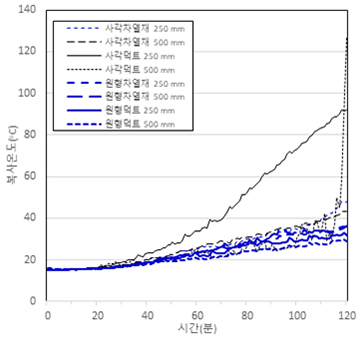

사각 덕트와 원형 덕트로부터 일정 거리 떨어진 위치의 복사열에 의한 복사온도를 측정하였다. 2시간 동안 가열한 실험체의 복사온도는 [그림 4]와 같으며, 최고 복사온도는 <표 4>와 같다.

| 구분 | 최고 복사온도(℃) | |||

|---|---|---|---|---|

| 차열재 미적용 덕트 관통부 내화충전구조 |

사각 덕트 | 원형 덕트 | ||

| 250 ㎜ 이격 | 500 ㎜ 이격 | 250 ㎜ 이격 | 500 ㎜ 이격 | |

| 127.6 | 98.6 | 85.2 | 76.2 | |

| 차열재 적용 덕트 관통부 내화충전구조 |

사각 덕트 | |||

| 차열재로부터 250 ㎜ 이격 |

차열재로부터 500 ㎜ 이격 |

덕트로부터 250 ㎜ 이격 |

덕트로부터 500 ㎜ 이격 |

|

| 66.7 | 48.9 | 130.1 | 81.4 | |

| 원형 덕트 | ||||

| 차열재로부터 250 ㎜ 이격 |

차열재로부터 500 ㎜ 이격 |

덕트로부터 250 ㎜ 이격 |

덕트로부터 500 ㎜ 이격 |

|

| 46.5 | 45.1 | 45.5 | 48.3 | |

다. 벽체 비차열 덕트 내화충전구조

(1) 실험체

산칼슘보드(두께 15㎜) 대신 방화 석고보드(두께 19㎜)를 사용한 것을 제외하고, 바닥비차열 덕트 내화충전구조와 동일하게 제작했으며, 수직 가열로의 특성상 가열 면 측은 차열재 적용 길이를 500㎜로 하여 총 길이 800㎜로 조정하여 실험체를 제작했다.

(2) 비가열면 열전대 설치

비가열면의 열전대 위치도 바닥 비차열 내화충전구조와 유사하게 설치했다.

(3) 실험결과

(가) 내화성능

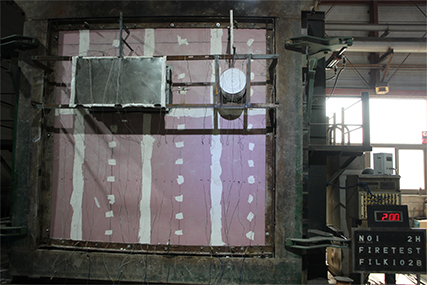

벽체 덕트 관통부 내화충전구조의 실험결과는 <표 5>와 같다. 표에서와같이 모든 덕트 관통부 내화충전구조에서 화염이 발생하지 않아 F급 내화성능을 확보한 것으로 나타났으며, 모든 내화충전구조의 비가열 면 상승온도가 차열성능기준을 초과하여 T급 내화성능은 확보하지 못하는 것으로 나타났다. [그림 5]는 덕트 관통부 내화충전구조의 실험 후 모습을 나타내고 있다.

| 구분 | 차열재 미적용 구조 | 차열재 적용 구조 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 사각 덕트 | 원형 덕트 | 사각 덕트 | 원형 덕트 | ||

| 차염성 | 면패드 적용 | - | - | - | - |

| 비가열면의 화염발생 |

화염 발생 없음 | 화염 발생 없음 | 화염 발생 없음 | 화염 발생 없음 | |

| 차열성 | 비가열면 상승온도 (180 ℃ 이하) |

189 ℃ (25분) [최고 : 510 ℃ (120분)] |

187 ℃ (27분) [최고 : 525 ℃ (120분)] |

190 ℃ (35분) [최고 : 444 ℃ (120분)] |

182 ℃ (62분) [최고 : 282 ℃ (120분)] |

| 내화성능 | F급 : 120분 T급 : 24분 |

F급 : 120분 T급 : 26분 |

F급 : 120분 T급 : 34분 |

F급 : 120분 T급 : 61분 |

|

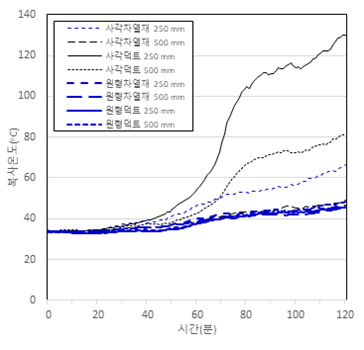

(나) 복사열에 의한 복사온도

사각 덕트와 원형 덕트로부터 일정 거리 떨어진 위치의 복사열에 의한 복사온도를 측정하였다. 2시간 동안 가열한 실험체의 복사온도는 [그림 6]과 같으며, 최고 복사온도는 <표 6>과 같다.

| 구분 | 최고 복사온도(℃) | |||

|---|---|---|---|---|

| 차열재 미적용 덕트 관통부 내화충전구조 |

사각 덕트 | 원형 덕트 | ||

| 250 ㎜ 이격 | 500 ㎜ 이격 | 250 ㎜ 이격 | 500 ㎜ 이격 | |

| 137.7 | 81 | 58.2 | 43.2 | |

| 차열재 적용 덕트 관통부 내화충전구조 |

사각 덕트 | |||

| 차열재로부터 250 ㎜ 이격 |

차열재로부터 500 ㎜ 이격 |

덕트로부터 250 ㎜ 이격 |

덕트로부터 500 ㎜ 이격 |

|

| 48 | 43.4 | 92.2 | 126.5 | |

| 원형 덕트 | ||||

| 차열재로부터 250 ㎜ 이격 |

차열재로부터 500 ㎜ 이격 |

덕트로부터 250 ㎜ 이격 |

덕트로부터 500 ㎜ 이격 |

|

| 36.5 | 36.3 | 32.8 | 29.6 | |

화재가 발생할 때 방화구획을 관통하는 덕트로 열이 전달되어 발생할 수 있는 확재확산의 가능성을 평가하기 위한 성능 기준을 종이의 발화온도인 약 233℃를 기준으로 했을 때 덕트 관통부 내화충전구조로부터 250㎜, 500㎜ 이격거리에서의 최고 복사온도는 차열재 미적용 사각 덕트에서 137.7℃, 차열재 미적용 원형 덕트에서 58.2℃, 차열재 적용 사각 덕트에서 126.5℃, 차열재 적용 원형 덕트에서 36.5℃를 초과하지 않아 덕트에서 발생하는 복사열에 따른 주위 가연물의 착화는 발생하지 않을 것으로 판단되었다. 한편, 차열재를 설치할 경우 차열재 설치 부분에서의 복사온도는 현격히 낮아지는 것으로 나타났다.

4. 맺음말

검증실험을 통하여 화재 위험성을 고려한 F급 내화충전구조의 적용 가능성을 검토하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

(1) 바닥 덕트 관통부 내화충전구조가 벽체 덕트 관통부 내화충전구조보다 내화성능(F급)을 확보하는 것이 더 어려운 것으로 나타났으나, 내화충전구조에 1m 길이의 차열재를 설치한 경우 비가열 면에서 화염이 발생하지 않아 F급 구조의 적용 시 보완조치로 적용 가능한 것으로 판단되었다.

(2) 복사열에 의한 복사온도 측정 결과 250㎜, 500㎜ 이격거리에서의 최고 복사온도가 종이의 발화온도인 233℃를 초과하지 않는 것으로 나타나 덕트에서 발생하는 복사열에 의한 주위 가연물의 착화 가능성은 낮은 것으로 나타났으며, 1m 길이의 차열재를 설치한 경우 화재 위험성을 현격히 줄일 수 있을 것으로 판단되었다.

(3) 선진 외국과 같이 국내에서도 화재 위험성을 고려하여 F급 내화충전구조의 적용 부위를 합리적으로 설정하도록 관련 제도를 개선할 필요성이 있다.