방재정보

방재 관련 기술정보를 전해다립니다.

1. 서 론

1992년 기후변화협약(UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change) 채택 이후, 장기 목표로 산업화 이전 대비 지구 평균기온 상승을 어느 수준으로 억제해야 하는지에 대한 논의가 이루어졌다. IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)는 2100년까지 지구 평균온도 상승폭을 1.5℃ 이내로 제한하기 위해서는 2030년까지 이산화탄소 배출량을 2010년 대비 최소 45% 이상 감축하여야 하고, 2050년 경에는 탄소중립(Netzero)을 달성하여야 한다는 경로를 제시했다.

탄소중립이란 인간의 활동에 의한 온실가스 배출을 최대한 줄이고, 남은 온실가스는 흡수(산림 등), 제거해서 실질적인 배출량이 0(Zero)가 되는 개념이다. 즉 배출되는 탄소와 흡수되는 탄소량을 같게 해 탄소 ‘순배출이 0’이 되게 하는 것으로, 이에 탄소 중립을 ‘넷-제로(Net-Zero)’라 부른다. 이를 위해 신재생에너지의 활용이 증대되고 있다.

풍력발전은 풍력터빈을 이용해서 바람을 전력으로 전환한다. 오늘날 풍력은 재생 가능 에너지원을 제공하며 탄소가 거의 없는 전기의 생산이 가능하도록 하고 있다. 그러나 국내에서도 이러한 풍력발전 도입은 증가하고 있지만, 국내외에서 발생하는 화재로 인해 풍력발전 산업 성장의 어려움으로 작용하고 있다.

본 연구를 통해 이러한 풍력터빈의 화재위험성과 화재방호설비 개선방향에 대하여 제시하고자 한다.

2. 풍력발전 개요

가. 개요

풍력발전이란 공기의 유동이 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 로터(Rotor)를 회전시켜 기계적인 에너지로 변환시키고, 이 기계적인 에너지로 전기를 얻는 기술이다. 바람의 힘은 오래전부터 이용되어 왔다. 풍력발전은 자연 상태의 무공해 에너지원으로 현재 기술로 대체에너지원 중 가장 경제성이 높은 기술 중 하나이다. 이러한 풍력발전을 이용하면 산간이나 해상을 활용함으로써 국토 이용 효율을 높일 수 있다.

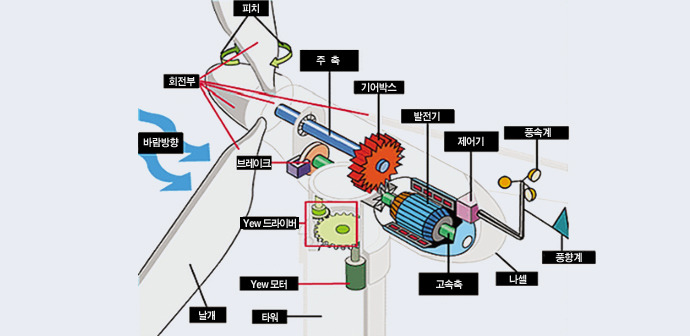

나. 풍력발전기 구조

풍력발전기의 종류로는 축의 형태에 따라 수직축과 수평축의 풍력발전기가 있는데 주로 수평축으로 이루어진 풍력발전기를 많이 사용하고 있다. 풍력발전기의 동력전달장치 부분인 나셀(Nacelle)은 자연의 불규칙한 바람을 받아서 날개를 천천히 돌려 전기를 생산할 수 있도록 로터(Rotor) 부분이 가장 전면에 자리하고 있다. 블레이드(Blade)는 보통 15~25 rpm의 회전속도로 연간 수백만 번을 회전하여 비행기가 이륙하는 힘과 비슷한 세기를 가진 바람과 충돌하게 된다. 이러한 회전력의 동력전달장치로서 블레이드를 잡아주는 허브(Hub)와 연결된 축(Shaft)이 저속으로 기어박스(Gear Box)를 구동시키고, 다시 고속으로 회전하는 축을 통하여 발전기(Generator)를 작동시켜서 전기를 생산하는 구조로 이루어져 있다.

그림 1. 수평축 풍력발전기 내부 구조

그 밖에도 나셀 내부에는 바뀐 바람의 방향에 대해서 풍향계로부터 신호를 전달받아 나셀을 회전시켜서 최상의 운동에너지를 받을 수 있도록 하는 요 시스템(Yaw System)과 풍속이 필요 이상으로 강해질 경우 구성 장치들의 안전 및 내구성을 보호하기 위하여 속도를 감속시키기 위한 브레이크 시스템(Brake System)으로 구성된다. 그리고 풍속에 따라서 블레이드의 경사각을 제어하는 피칭 컨트롤러(Pitching Controller)도 함께 구성되어 있다. 나셀의 외부에는 풍속계, 풍향계 그리고 피뢰침이 부착되어 있다.

- 1) 기계장치부

- 바람으로부터 회전력을 생산하는 회전날개(Blade), 회전축(Shaft)를 포함한 회전자(Rotor), 이를 적정 속도로 변환하는 증속기(Gearbox)와 기동·제동 및 운용 효율성 향상을 위한 제동장치 등의 제어장치로 구성

- 2) 전기장치부

- 발전기 및 기타 안정된 전력을 공급하는 전력안정화 장치로 구성

- 3) 제어장치부

- 풍력발전기가 무인 운전이 가능토록 설정, 운전하는 Control System 및 Yawing & Pitching Controller와 원격지 제어 및 지상에서 시스템 상태 판별을 가능하게 하는 Monitoring System으로 구성

- 4) Pitch Control

- 날개의 경사각(pitch) 조절로 출력을 능동적 제어

- 5) Stall Control

- 한계풍속 이상이 되었을 때 양력이 회전날개에 작용하지 못하도록 날개의 공기역학적 형상에 의한 제어

3. 화재방호설비 관련 기준

국내 풍력터빈 화재방호설비에 대해서는 소방관계법과 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 설치하여야 하지만 명확한 설치기준 및 성능기준이 제시되지 않았다. 따라서, 풍력터빈 화재방호설비는 제조사 및 설치업체의 자체적인 기준을 적용하여 현장에 설치되고 있다.

해외에서는 유럽소방협회연합의 풍력발전기 화재예방지침(CFPA-E Guideline)에 따라 화재방호설비를 적용하고 있는데 화재감지 및 화재진압 설비에 대한 구체적인 기술기준 및 성능기준을 제시하여 풍력터빈 화재에 대비하고 있다.

가. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

동법 시행령 [별표 2 특정소방대상물]에 따라 23. 발전시설 중 라. 풍력발전소에 해당된다. 다만, 풍력터빈이 건축물에 해당되지 않기 때문에 시행령 [별표 4 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치ㆍ관리해야 하는 소방시설의 종류]에 따른 소방시설 설치 대상에 해당하지 않는다.

나. 전기설비기술기준의 판단기준

전기설비기술기준의 판단기준의 “발전용 풍력설비“ 제21조에 신설된 내용으로 “500 kW 이상의 풍력터빈은 나셀 내부의 화재 발생 시 이를 감지하고 소화할 수 있는 화재방호설비를 시설하여야 한다.”고 명시하고 있다. 다만, 화재방호설비를 어떻게 설치하여야 하는지 명확한 기술기준 및 성능기준이 제시되지 않았다.

4. 풍력터빈 화재 특성

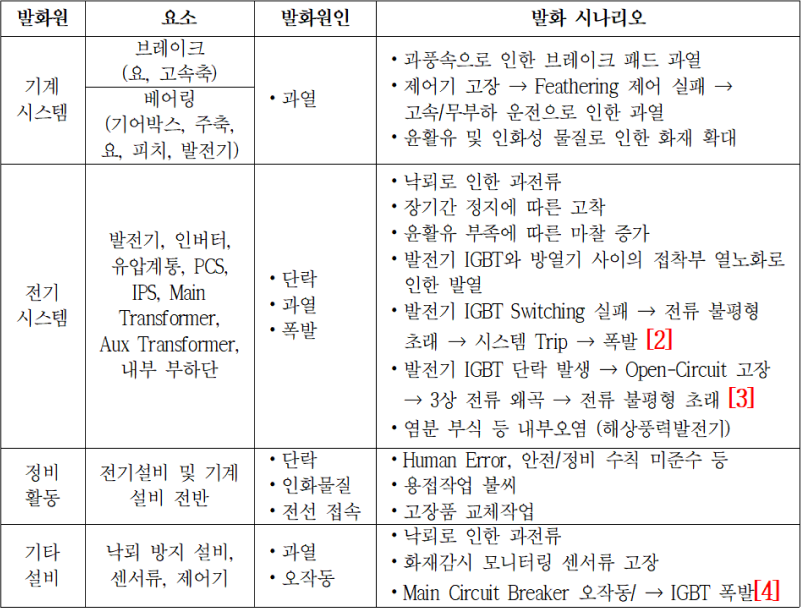

가. 풍력터빈 발화원인

풍력터빈 나셀의 구성기기 중 기계 및 전기시스템의 화재원인과 정비 활동 및 기타 장치에 의한 발화원인은 아래와 같이 조사되었다. [1]

표 1. 발화원인 인과관계 비교

나. 풍력터빈 화재현황

최근 신재생에너지에 대한 관심도가 높아짐에 따라 풍력발전소와 풍력발전단지의 보급이 점차 확대되고 있으나 관련 산업 규모의 증가와 함께 풍력터빈에 대한 화재사고도 매년 증가하고 있다. 풍력터빈의 화재사고는 막대한 경제적 손실뿐만 아니라 사회적인 손실도 크며, 특히 정부에서 추진하고 있는 에너지 전환 정책, 신재생에너지 육성 정책 및 풍력산업 활성화 정책에도 악영향을 끼치게 된다.

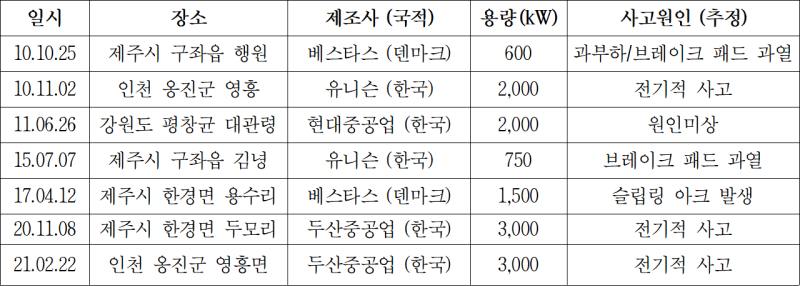

국내에서는 2010년 제주시에 설치된 풍력터빈 화재를 시작으로 총 7건의 화재사고가 보고되었고, 주로 브레이크 과열 등 기계적 혹은 전기적 시스템의 과열이 주원인으로 파악되고 있다.

표 2. 국내 풍력발전기 화재사고 현황

다. 풍력터빈 화재 위험성 및 화재방호 개선점

- 1) 해상풍력

- 해상풍력의 경우 화재 발생 시 선박접안이 불가능하여 접근이 어렵고, 소방헬기는 기상조건에 의해 소화활동에 제약이 발생한다. 또한, 나셀 내부 화재 시 외부에서 진입이 불가능해 초기에 화재를 진압하지 못하면 나셀 전체가 전소되는 특징을 가지고 있다.

- 2) 육상풍력

- 육상풍력의 경우에도 해상풍력과 유사한 특징을 가지고 있는데 나셀이 지상에서 20 ~ 100m 높이에 설치되어 화재 시 접근이 매우 어렵다. 또한, 나셀 덮게는 중량을 고려하여 FRP 소재로 설치하는데 화재가 성장하면 FRP 소재에 착화되고 낙하물이 발생하여 산불로 연결될 수 있다. 소방차가 접근하더라도 접근 가능한 거리가 제한되고 기상조건에 따라 소방헬기 지원에 제약이 있어 육상풍력 화재 시에도 초기 화재감지 및 화재진압이 매우 중요한 부분이다.

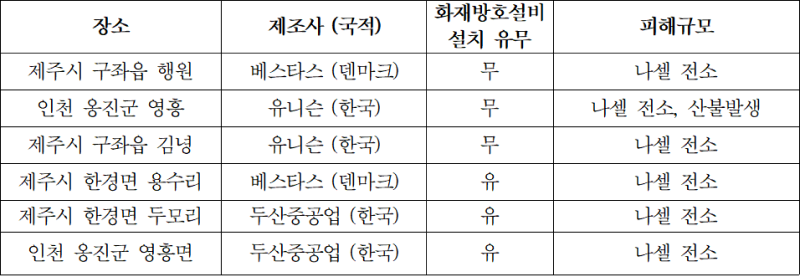

- 3) 풍력터빈 화재방호 개선점

- 기존 화재사례를 살펴보면 일부 풍력터빈에는 소화설비가 설치되어 있었으나, 나셀 전체가 전소된 것을 확인할 수 있었다. 이러한 사례들을 통하여 풍력터빈의 화재방호설비 신뢰성 향상을 위한 성능 개선이 필요함을 알 수 있다.

표 3. 풍력터빈 화재방호 현황[5]

5. 풍력터빈 화재방호 개선방향

풍력터빈 화재방호는 수동 화재방호(passive fire protection)와 능동 화재방호(active fire protection)로 구별되며 [6], 대표적인 수동 화재방호 대책으로는 낙뢰방지시스템, 불연소성 유압 및 윤활유, 연소입자(FRP, insulation) 방사 방지벽, 난연성 절연물질, 내화도료의 사용 등이 있고, 능동 화재방호는 화재감지 시스템과 화재진압 시스템으로 구분된다.

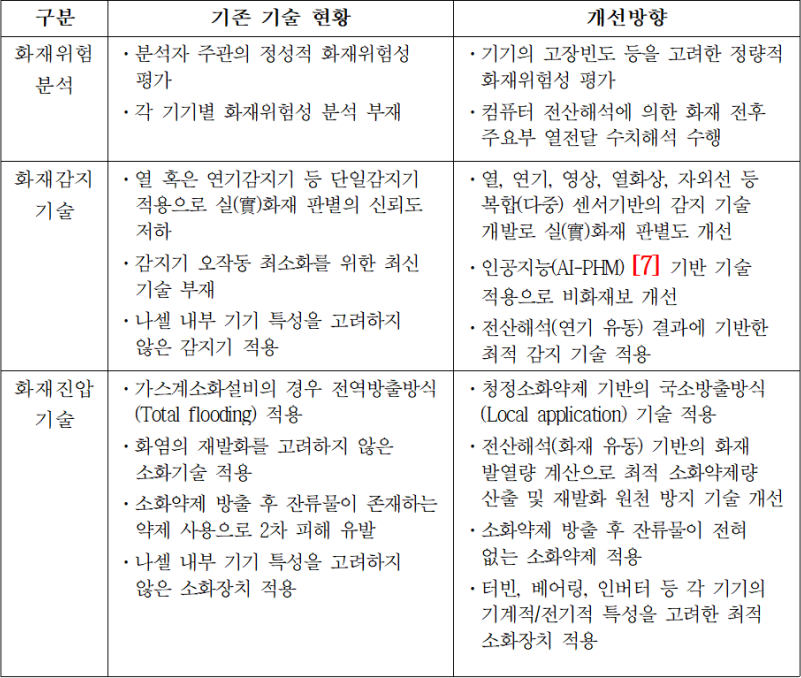

풍력터빈의 주요 화재원인에 대한 분석과 현재 운용 중인 화재방호(화재감지/화재진압) 시스템의 특성을 고려할 때 개선방향은 다음과 같다.

표 4. 재방호 현황 및 개선방향

6. 맺음말

풍력터빈에서 화재는 그 특성과 환경적 제약조건 때문에 복잡하고 대응하기 어렵다. 풍력터빈의 화재특성을 파악하고 이를 고려하여 조기감지 및 진압 시스템을 개선하는 것은 필수적인 요소이다. 이런 개선 작업이 이루어질 경우 풍력터빈의 안전성은 크게 향상될 것이며, 신재생에너지의 핵심 장점을 극대화하는 데 큰 도움이 될 것이다. 풍력터빈의 화재방호설비 개선방향이 뚜렷해지면, 풍력 발전의 보급과 확대가 가속화될 것으로 예상한다.