2022년 침수사고의 교훈

글 이영규 화재보험협회 위험관리지원센터 과장, 공학박사

1.머리말

올해는 유난히도 관심을 끄는 침수사고들이 잦았다. 먼저 저자가 눈여겨본 침수사고들을 유형별로 살펴보고 이들 사고가 우리에게 어떤 교훈을 주려 하는지 생각해 보고자 한다. 또한, 침수사고 유형별 손해방지대책에 대해서 간략히 살펴보고자 한다.

2. 2022년 침수사고 유형, 4가지

침수사고 손해방지에 관심이 많은 독자라면 FM Global 기관에서 제공하는 「재물손해방지자료집 1-40 홍수 (PropertyLoss Prevention Data Sheets 1-40 Flood」, 이하 FMDS0140)부분을 꼭 참조하길 바란다. 사업장 안전관리자, 리스크 서베이어뿐 아니라 침수로부터 안전한 주택을 찾고자 하는 분이라면 꼭 한 번 읽어보길 바란다. FMDS01040에서는 침수사고 유형을 크게 4가지로 구분하고 있는데, ①하천범람에 의한침수사고, ②충적선상지 침수사고, ③해안 침수사고 마지막으로 ④우수유출 침수사고이다. 올해 있었던 침수사고 사례를 위 4가지 유형에 맞춰 살펴보고 유형별 손해방지대책에 대해서 살펴보고자 한다.

□ 하천범람에 의한 침수사고

제11호 태풍 힌남노는 경북 포항과 경주에 크나큰 수마의 상처를 남겼다. 특히 포항 남구 중심부를 남에서 북으로 가로질러 흐르는 냉천이 범람하면서 주택은 물론 이곳 상당수 사업장에 큰 손해를 야기했다. 특히 냉천 하구에는 포항제철소가 있는데, 1973년 쇳물 생산을 시작한 이후 49년 만에 처음으로 고로3기의 가동이 멈추는 등 1조 2천억 원의 손해가 있었다고 한다.1)2)

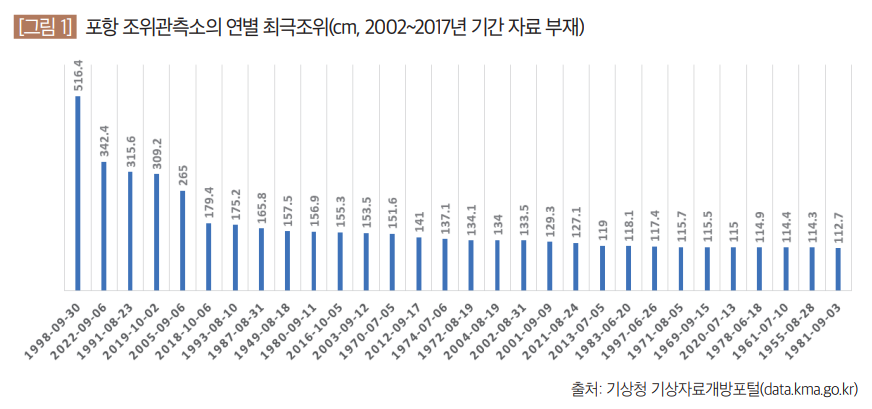

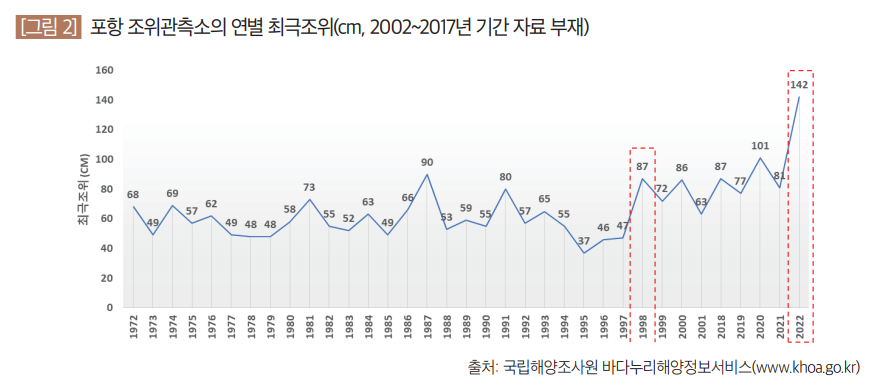

내륙 지역의 하천범람은 강우량 영향이 지배적이지만, 포항과 같은 해안 지역의 하천범람은 강우량뿐 아니라 조위의 영향 또한 크게 작용한다. [그림 1]은 포항기상대의 상위 30 연별 최다일강수량(mm)을 보여준다. 올해 342.4 mm의 일강수량이 있었지만 1998년에는 무려 516.4 mm 가 내렸다. 하지만 1998년에 냉천은 범람하지 않았다.3) [그림 2]는 포항 조위관측소에서의 연별 최극조위를 보여준다. 올해 태풍 힌남노 때 포항 앞바다의 해수면 높이는 1998년 때보나 55 cm가 더 높았다. 해수면 높이가 높은 상태에서 집중호우 영향으로 냉천이 범람했을 것으로 추정되는 대목이다. 이처럼 해안가 하천범람은 내륙 하천보다 통제하기 어렵다. 또한, [그림 2]를 보면, 2000년대 들어서서부터 해수면 높이가 상승하는 추세를 보이고 있어, 이런 추세가 고착된다면 향후 해안지역의 하천범람 위험은 더더욱 증가할 것으로 보인다. 하천 제방은 하천정비계획의 설계홍수위를 기초로 설계된다. 설계홍수위는 홍수위 기점를 기준으로 한다. 홍수위 기점이란 홍수위가 알려진 지점으로 냉천의 홍수위 기점은 포항 앞바다가 된다. 바다에서의 홍수위는 지금까지 관측된 연별 최극조위의 최대(기왕최고극조위)가 된다. 따라서 올해처럼 기왕최고극조위 기록이 새롭게 쓰여 진다면 제방 설계를 다시 해야하는 일이 발생한다. 하천범람 위험을 줄이는 보다 안전한 제방 축조를 위해서는 기후변화를 고려하는 설계법이 필요하다.

□ 충적선상지 침수사고

충적(沖積)의 사전상 의미는 ‘흙과 모래가 흐르는 물에 운반되어 쌓임’을 뜻하며 선상지(扇狀地)는 부채꼴 모양의 땅을 의미한다. 산에서 골짜기를 따라 내려오는 흙, 모래, 자갈, 부유물 등이 섞인 물이 평지를 만나면서 부채꼴 모양으로 퍼져 나가는 홍수를 말한다. 충적선상지는 하천정비가 잘 되어 있다 하더라도 각별한 주위가 필요한 침수 위험지역이다. 2011년 우면산 산사태는 충적선상지에 위치한 주택에 큰 피해를 야기했다. 올해도 충적선상지에서는 큰 피해가 잦았다. [그림 3]과 [그림 4]는 경기도 광주시 충적선상지 위치에서의 토석류 침수사고를 보여준다. 두 사고 모두 산림 인접 지역이면서 산골짜기 흐름 방향을 가로막으며 건물들이 들어서 있다. 산에서 내려오는 골짜기 물의 수로를 변경한다던가 골짜기 물 흐름선을 가로막는 건물 배치는 매우 위험하며, 골짜기 물 흐름선 인근에 건물을 배치하는 것 또한 매우 위험하다. 이런 개발 행위가 불가피한 경우에는 상류 골짜기에 반드시 사방댐을 설치하여 토석류 피해를 예방하는 것이 필요하다.

□ 해안 침수사고

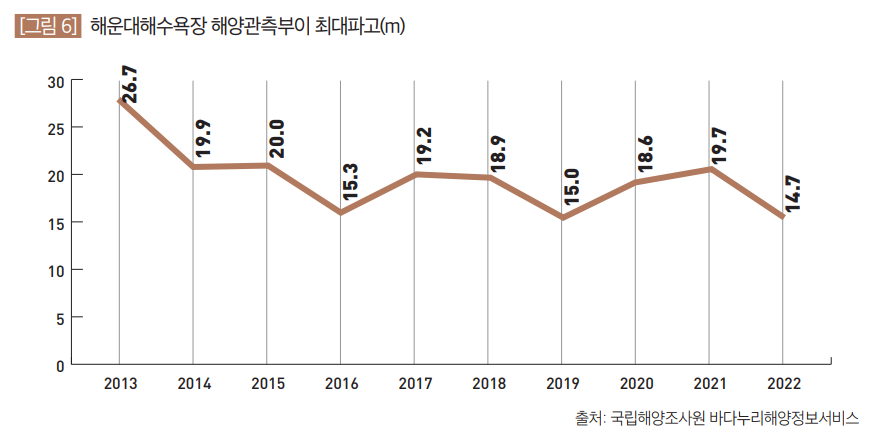

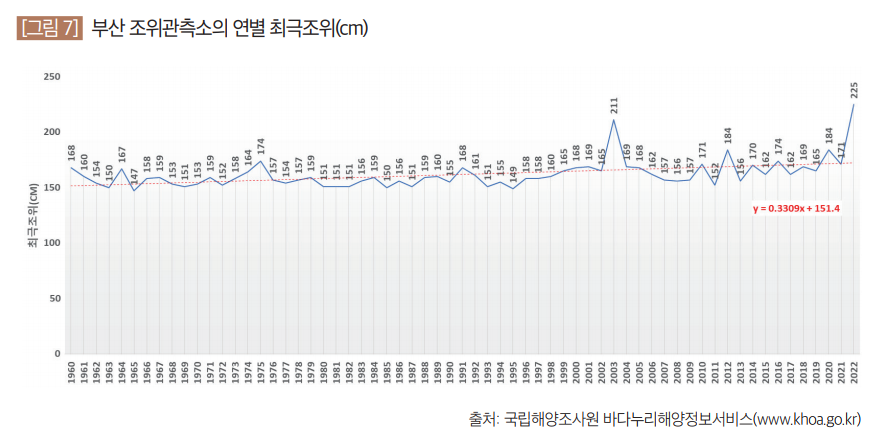

부산 해운대 마린시티 지역은 올해도 월파에 의한 피해를 입었다. [그림 5]4)는 태풍 힌남노 시 부산 해운대구 마린시티의 월파 모습을 보여준다. [그림 6]은 해운대해수욕장 해양관측부이에서 관측한 최대파고를 보여주며, 올해의 최대파고 14.7 m는 2016년 태풍 차바 때의 최대파고 15.3 m와 유사하다. [그림 7]은 연별 최대조위를 보여주며, 태풍 힌남노 시 최대조위는 225 cm, 2016년 태풍 차바 시 최대조위는 174 cm로 포항과 유사하게 올해 해수면 높이가 51 cm 더 높았다. [그림 6]과 [그림 7]에서 보듯이 최대파고의 성장 추이는 관찰되지 않고 있으나 1960-2022 기간 동안 최대조위는 약 10년에 3 cm 씩 증가하는 경향을 보여준다. 향후 해안 침수사고 위험은 해수위 상승으로 지속적으로 커질 것으로 전망된다.

□ 우수유출 침수사고

빗물 일부는 증발하고 또 일부는 토양으로 흡수된다. 여러 가지 등등의 이유로 소실되고 남은 빗물은 지표 경사를 따라 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러가는데, 이를 우수유출이라 한다. 이와 같은 우수유출이 집중되는 곳에서 우수유출 침수사고가 일어난다. 우수유출 침수사고를 관리하기 위해서는 빗물 흐름선에 대한 이해가 요구된다. 도심 빗물 흐름선을 건천(乾川)으로 이해한다면 좋을 것이다. 건천이란 조금만 가물어도 이내 물이 마르는 하천을 말한다. 즉 비가 내릴 때만 물이 흐르는 하천이다. [그림 8]은 지하주차장 입구 배치 시 빗물 흐름선을 반드시 고려해야 할 필요가 있다는 점을 절실히 보여준다. [그림 8]의 왼쪽 판교 오피스텔 지하주차장 침수사고는 서쪽에서 동쪽으로 나 있는 도로를 따라 형성되는 빗물 흐름선 상에 지하주차장 입구가 배치되어 있다. 이로 인해 지하 3층 주차장이 모두 잠기는 침수가 일어났다. [그림 8]의 오른쪽 보성 주상복합 지하주차장 침수사고는 2018년에 일어난 것으로 북쪽에서 남쪽으로 이어지는 도로를 따라 형성되는 빗물 흐름선 상에 지하주차장 입구가 배치되어 있다. 이 사고로 보험사에서는 5억 원이 넘는 보험금을 지급했다.

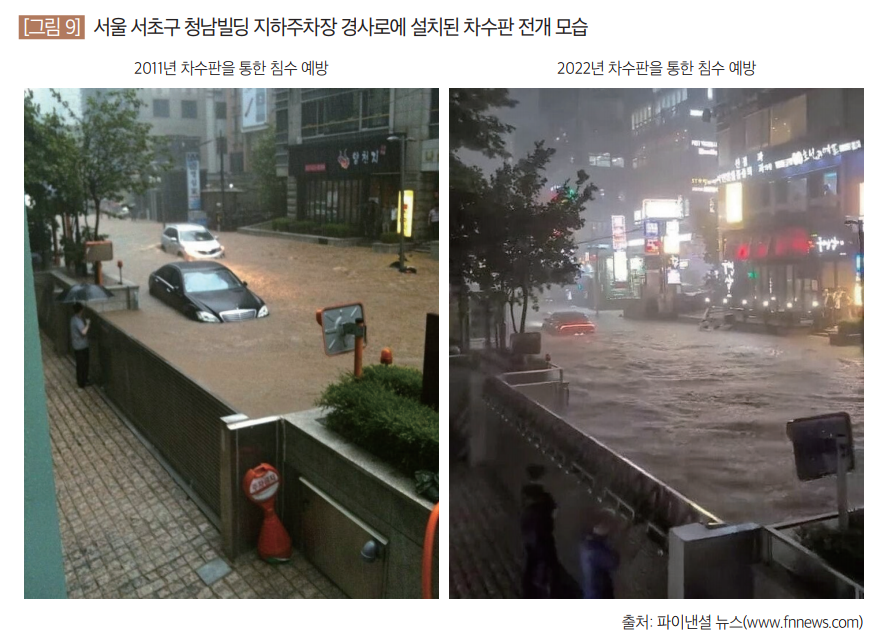

올해 수도권 집중호우 시 언론에 주목을 받은 한 건물이 있었다. [그림 9]는 서울 서초구 소재의 청남빌딩을 보여준다. 2011년 당시에도 차수판을 전개하여 침수 손해를 예방한 바 있으며, 올해 또한 차수판 덕을 톡톡히 보았다. 차수판이 모든 침수사고를 예방할 수는 없지만, 침수사고 빈도를 줄이는 가장 효율적인 대책인 것만은 확실하다.

3.맺음말

앞에서 4가지 침수사고 유형에 대해서 살펴보았다. 첫 번째로 살펴본 하천범람 유형을 보면, 올해 포항과 같이 해안과 접하는 하천의 경우 하천범람 위험은 점차 증가할 것으로 전망된다. 포스코와 같이 해안과 하천을 접하는 사업장의 경우 하천범람 위협을 줄이기 위한 각별한 노력이 필요해 보인다. 제방을 높이거나 차수벽을 설치하고 쇳물을 다루는 고로 시설과 같은 중요한 곳은 극한 강우에도 침수되지 않도록 대책을 강구하는 것이 필요하다. 두 번째로 산림 인접지에서 발생하는 충적선상지 침수사고를 예방하는 최고의 방법은 충적선상지에 주택이나 중요 시설을 건축하지 않는 것이다. 이와 같은 회피가 불가한 경우에는 유역의 침식을 막고 사방댐을 설치하여 토사와 부유물로 인한 피해를 줄이는 유역 우수유출 및 지형 관리가 필요하다. 세 번째로 다룬 해안 침수사고의 경우 해수면 상승 위협으로 해안 침수사고는 잦아지고 강도 또한 커질 것이 우려된다. 해안 침수사고를 줄이려면 해안에서 벗어난 바다에 방파제를 쌓아 월파 위험을 줄이고 해안에 높은 차수벽을 둘러 해수 유입을 막는 것이 필요하다. 이와 같은 안전대책은 해안가에서 경치를 만끽하고자 하는 이해관계자 및 형평성 있는 세금 사용을 주장하는 이해관계자들과의 충돌로, 결코 쉽게 해결될 기미가 보이질 않는다. 해안가 인근 개발을 허가한 지자체로서는 이러지도 저러지도 못하는 진퇴양난에 놓인다. 해안가 인근 개발 허가 시, 신중한 의사결정이 필요해 보인다. 마지막으로 살펴본 우수유출 침수사고의 가장 좋은 예방책은 차수판이라 할 수 있다. 서울 서초구 청남빌딩의 차수판 높이는 2 미터에 해당한다. 2 미터에 해당하는 수압이 작용하는 경우 차수판이 버티더라도 차수판과 맞닿은 건물 외벽이 수압을 견디지 못하고 손상될 수 있다. 일반적으로 차수판 높이를 0.6 미터 이상이 되도록 설치하고자 할 때는 건물의 구조적 안정성 해석 후 진행하는 것이 필요하다. 건물 구조에 손상이 발생하는 경우 침수 손해보다 더 큰 복구 비용이 요구될 수 있기 때문이다.

참고문헌

1) 이정아 기자, 2022-09-13, [포토] 압연공장 뒤덮은 뻘...복구작업 한창인 포항제철소 내부는, 한겨레 (www.hani.co.kr) 2) TBC 정석현, 2022-09-09, 공단 1/3 ‘침수’ 1조 8천억 피해...포스코는 연휴 내 정상화, SBS News (news.sbs.co.kr) 3) 유호경 기자, 2022-09-13, ‘포스크 침수 사태’ 안이한 대처가 화 키웠다, 이코리아 (www.ekoreanews.co.kr) 4) 김가연 기자, “힌남노 비바람 장난 아니다”... 경남, 나무 뽑히고 도로 침수, 조선일보(www.chosun.com)